2024.07.26

時事・トレンド

未来予測

四季がなくなる!?地球温暖化と未来の生活者の季節観~2030年の暮らしを捉えるVol.4~

これからの未来は、人口減少や少子高齢化による社会構造の変化、デジタル技術の加速度的進展、環境問題などの影響から、これまでの歩みの延長線上にはない新たなフェーズとなることが予測されます。そして企業は、そのような変化に柔軟に対応することが求められます。未来の変化への対応には、過去から現在までの事象を踏まえた傾向予測だけでなく、未来に起こりうる与件から逆算した発想も重要です。

そこでクレオでは“2030年の与件”を読み解き、「生活者の暮らしがどのように変わり、そして何が求められるようになるのか」を複数回に分けて考察していきます。第四弾は「“四季”がなくなる!?地球温暖化と未来の生活者の季節観」についてです。

昨今、夏の期間が前後に延び、春と秋の期間が極端に短くなったように思われる日本の気候。異例が続く事態に、専門家からは「5月にセミが鳴き始め、紅葉がクリスマスになる」と未来予測されるほどです。そしてこの異常気象が頻繁に起こる背景のひとつに「地球温暖化」があります。そこで本稿では、地球温暖化と異常気象との関係性について解説するとともに、日本の四季の未来を考察していきます。

目次

【1】夏の始まりの早さと終わりの遅さと寒暖差

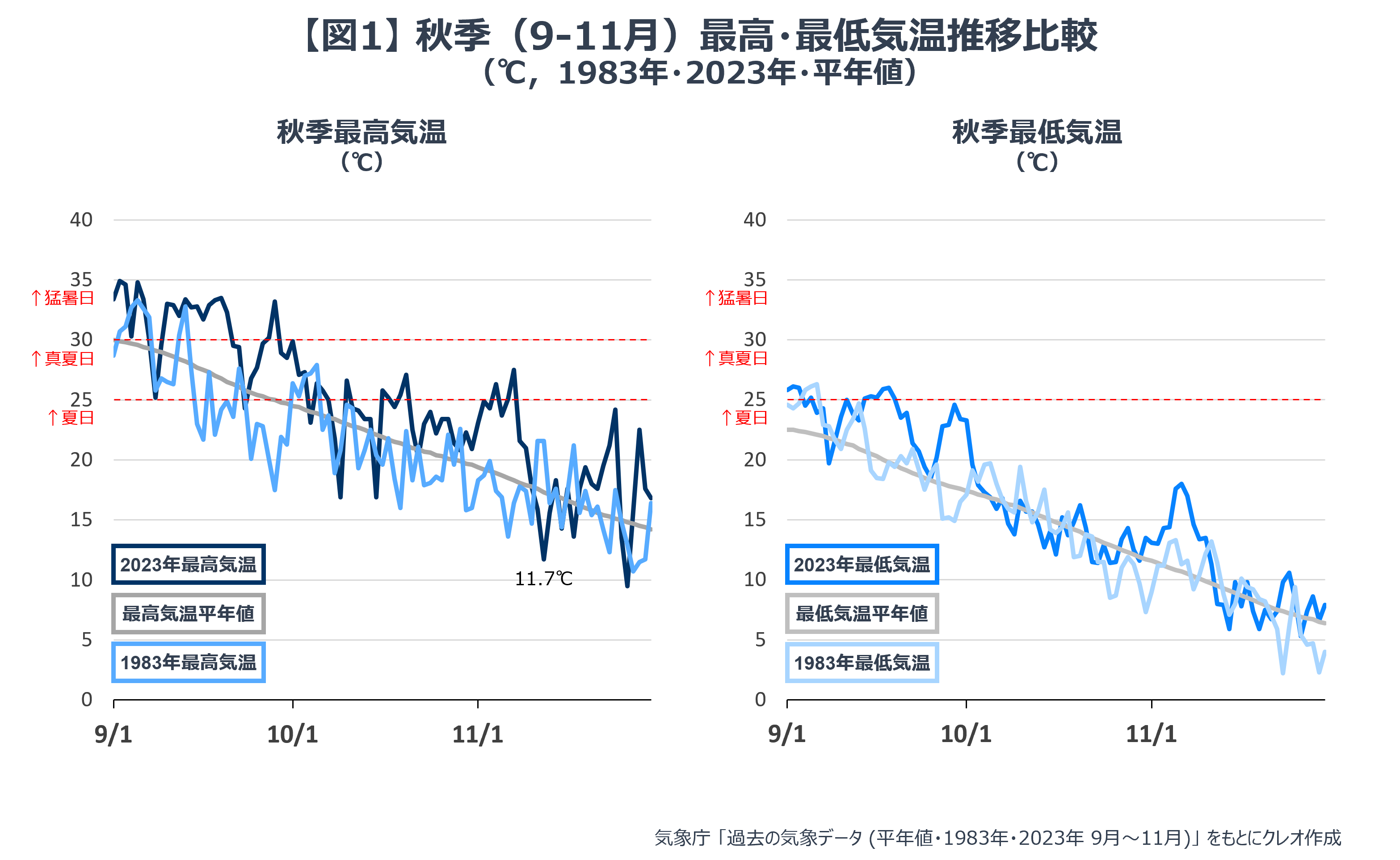

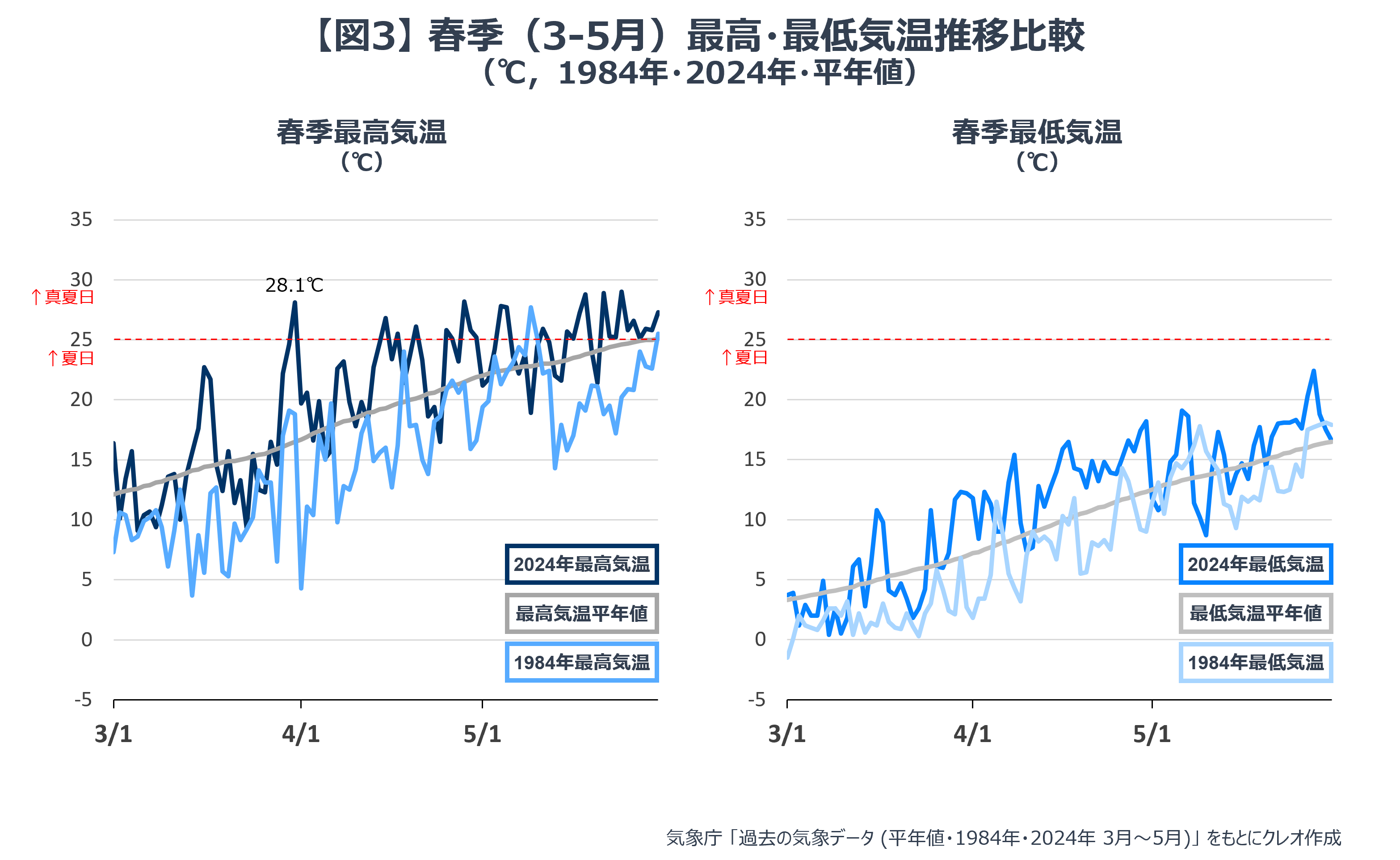

まず、直近の秋季(2023年9月~11月)と春季(2024年3月~5月)に体感した異常気象をデータで振り返ります。 秋季・春季いずれも40年前(秋季1983・春季1984)と平年値(1991~2020年平均)とで比較しました(図1~4)。

<秋季>

最高気温:1983年や平年値に比べ2023年は11月上旬まで気温が順当に下がりませんでしたが、11月中旬に11.7℃まで一気に下降、その後は乱高下しながら冬に向かっています。また全体的に日毎の気温差が激しいことが見て取れます。

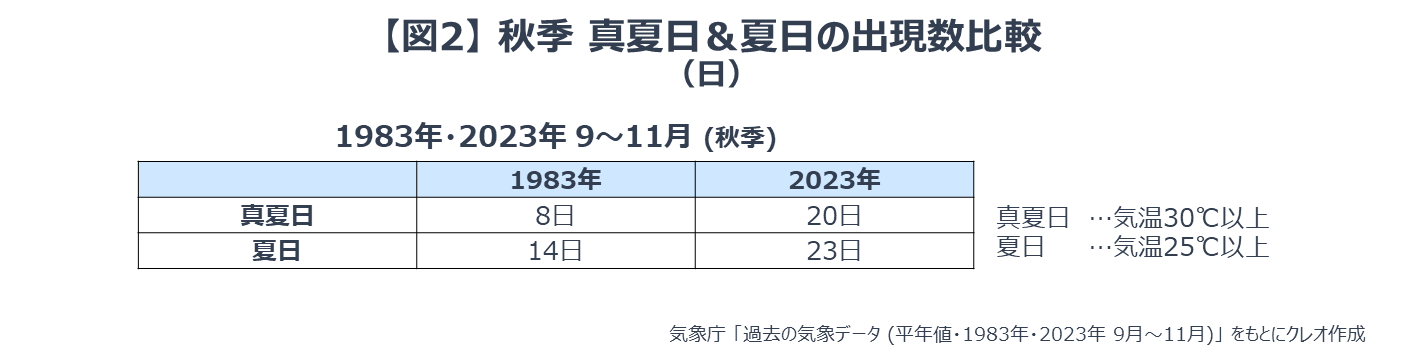

そして、1983年の真夏日は8日、夏日は14日であったのに対し、2023年の真夏日は20日、夏日は23日とほぼ倍増 (図2)。内訳を見ると、1983年の真夏日は9月前半まで、夏日も10月上旬までだったのに対し、2023年は真夏日が9月末まで、夏日に至っては11月上旬まで長引いています。

最低気温:2023年の9月は1983年に比べ全体的に高いものの、10月以降は平年値のラインにほぼ沿った流れで下降しており、日毎の気温差も最高気温ほどは乱高下していません。

<春季>

最高気温:1984年も2024年も日別最高気温の振れ幅が大きいのは同じですが、1984年の3月~5月が上下しながらも平年値の気温上昇角度にほぼ沿っているのに対し、2024年は3月末に28.1℃を記録した後は最高気温が夏日超えの日が加速度的に増え、高止まり状態にあります。

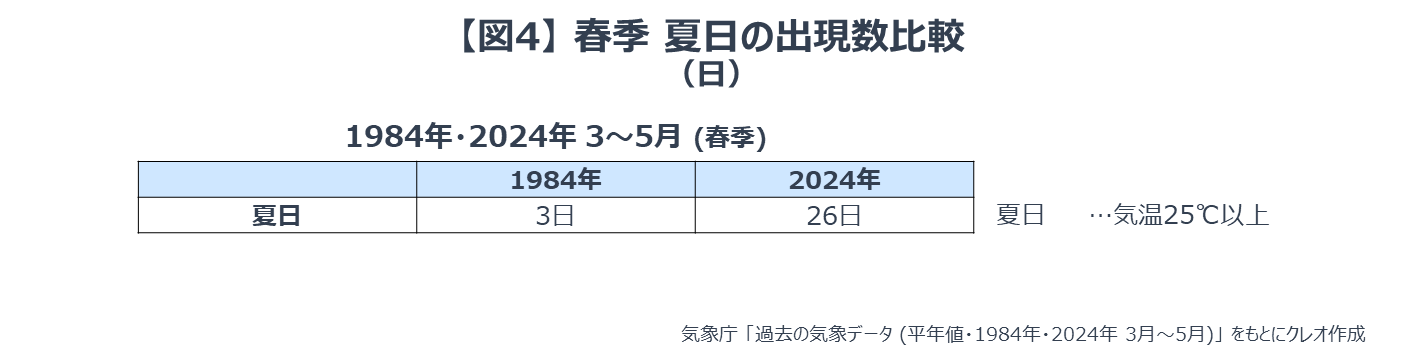

そして、1984年の夏日が3日であったのに対し、2024年の夏日は26日と9倍近く増加 (図4)。内訳を見ると、1984年は5月の大型連休後からの出現だったのに対し、2024年は3月に1回、4月に8回と出現タイミングが大きく早まっています。

最低気温:2024年3月~5月の最低気温は1984年に比べ全体的に底上げされているものの、1984年の日別最低気温の振れ幅からは大きく逸脱しておらず、平年値のラインにほぼ沿った流れで上昇しています。

<総括>

1983年と2023年の秋季気温推移を比較すると、2023年秋季の最高気温は11月上旬まで夏レベルの暑さが続く一方で、最低気温は逸脱が少ないことが分かります。また、1984年と2024年の春季気温推移を見ますと、2024年春季では3月末早々に夏日を記録し、その後最高気温において夏日数を更新する一方で、最低気温は秋季と同様に大きく逸脱してはいないことが読み取れます。

つまり、40年前に比べ春と秋における一日の寒暖差が激しくなっている背景には、春においては夏日の出現が早まり秋においては夏日が延伸しているのに対し、最低気温において大きな気温上昇が見られないことによる「気温差の開き」があるということが見えてくるのです。

【2】異常気象=自然のゆらぎ+地球温暖化

異常気象とは、地球上で今まで経験した気温や気候からかけ離れた気象のことを言い、気象庁では、「ある場所 (地域) ・ある時期 (週、月、季節) において、過去30年以上にわたって観測されなかったほど著しい値を示す場合」と定義しています。

この異常気象が頻発する原因は大きく二つあります。一つは気候システムの中にある「自然のゆらぎ」であり、もう一つは気候システムの外から影響を与える「地球温暖化」です。この二つの要因が複雑に絡み合うことで異常気象は起こるのです。

<自然のゆらぎ>

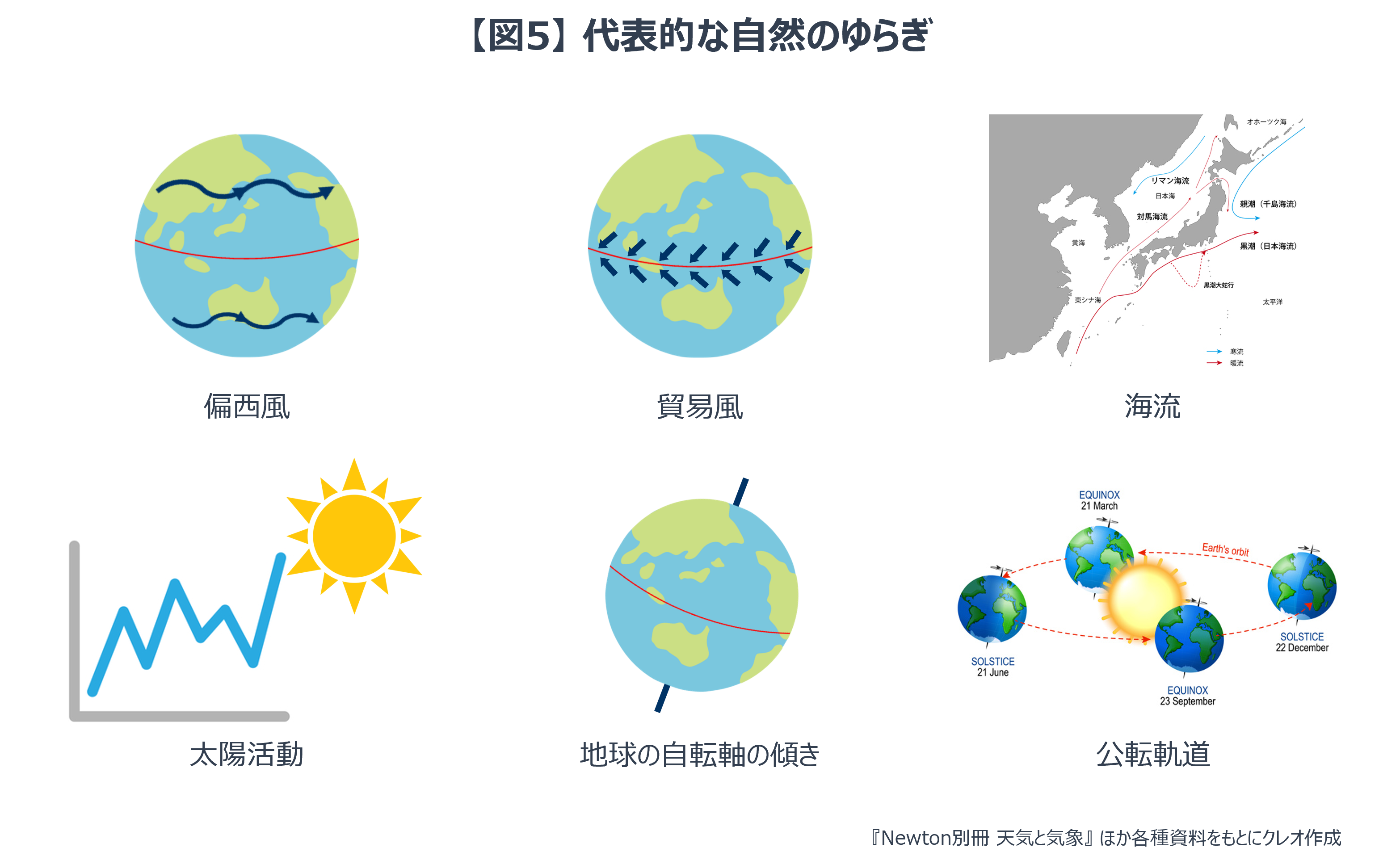

昔から起こっている自然現象であり、様々な要素が重なって異常気象となるため、予測と対策が難しいのが現状です。代表的な自然のゆらぎとしては、偏西風、貿易風、海流、太陽活動、地球の自転軸の傾き、公転軌道などが挙げられます(図5)。

<地球温暖化>

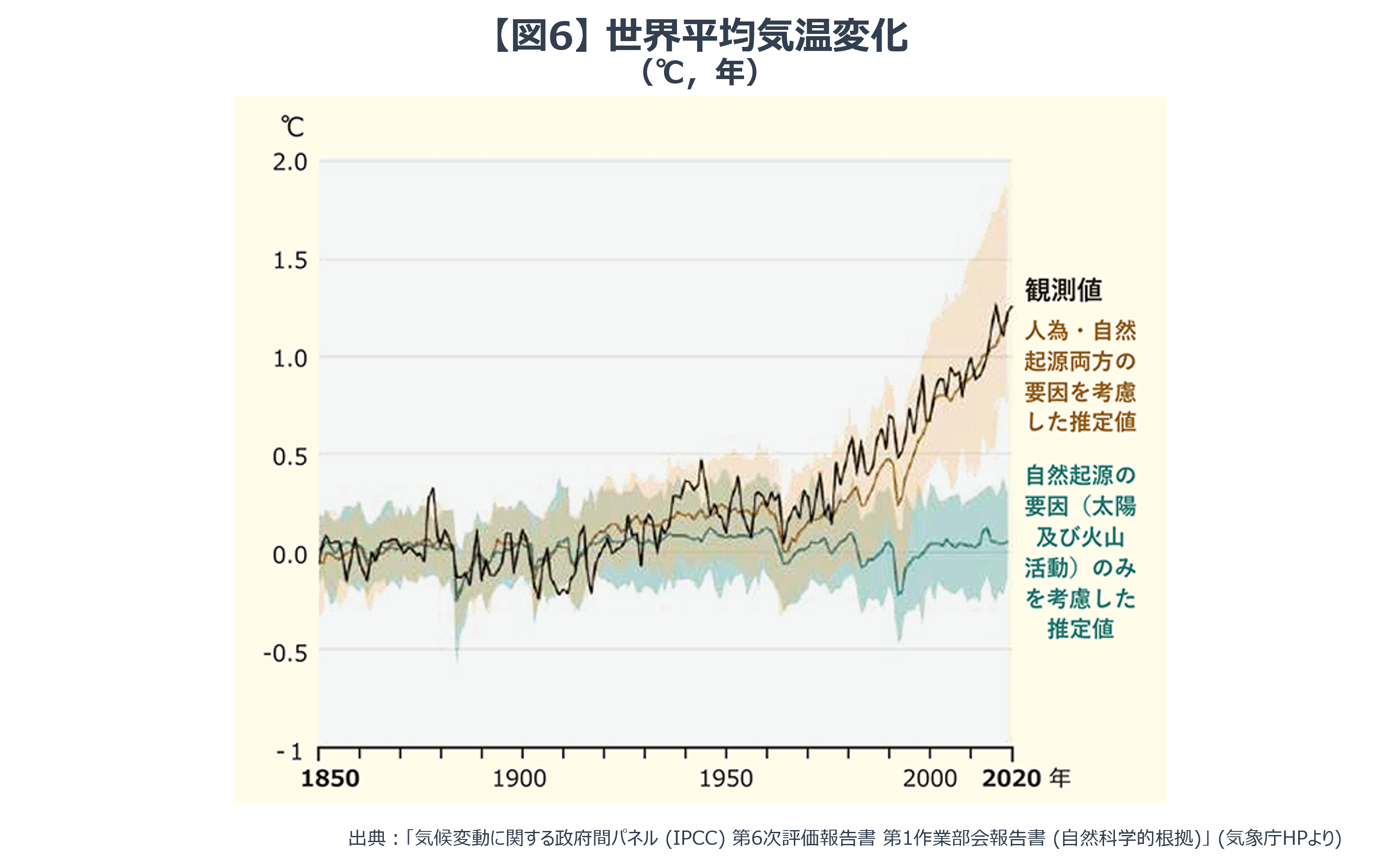

二酸化炭素やフロンガス、メタン、一酸化二窒素といった「温室効果ガス」により、地球全体の平均気温が長期間にわたって上昇する現象を言います。もともと地球には温室効果ガスが存在していますが、近年は人間活動によって著しく増加し、濃度が上昇しています。下記は、1850年から現在にかけて気温がどのように変化したのかを表したものです(図6)。

これによると、人間起源要因 (温室効果ガスなどの放出) と自然起源要因 (太陽活動と火山活動) の両方を考慮したシミュレーションによる推定値 (茶線) は、実際の観測値 (黒線) と傾向が一致しています。

国連の「気候変動に関する政府間パネル (IPCC)」が2021年に発表した最新の報告書によると、産業革命以降の「人間活動の影響が地球温暖化を引き起こしていることは疑う余地はない」と結論づけられています。

【3】地球温暖化によって起こること

20世紀末 (1980~1999年) と21世紀末 (2076~2095年) の地球全体および日本に起こるとされる変化をまとめました。

<地球全体への影響>

IPCC報告書によると、主な影響は以下の7点です。

・年平均気温が1.0~5.7℃上昇する

・平均海面水位が28~101センチメートル上昇する

・極端に暑い日が増え、極端に寒い日が減る

・熱波の発生回数が増え、長く続く

・北半球の氷や雪が減る

・湿潤地域で極端な大雨が増える一方で、乾燥地域で降水量が減る (地域差が大きくなる)

・熱帯低気圧 (台風など) の最大風速が強くなる

<日本への影響>

気象庁の「地球温暖化予測情報 第9巻」では主に、気温、雨、雪の3点における影響について言及されています。

・気温:年平均気温は全国で4.5℃上昇。最高気温30℃以上の真夏日が増加。最低気温0℃未満の冬日が減少

・雨:降水量は変わらないが、年変動の幅が大きくなる。大雨の回数が増加。短時間の強い雨が降る回数が増加

・雪:降雪量はほとんどの地域で減少。積雪の深さも減少。ドカ雪が降る回数が増加

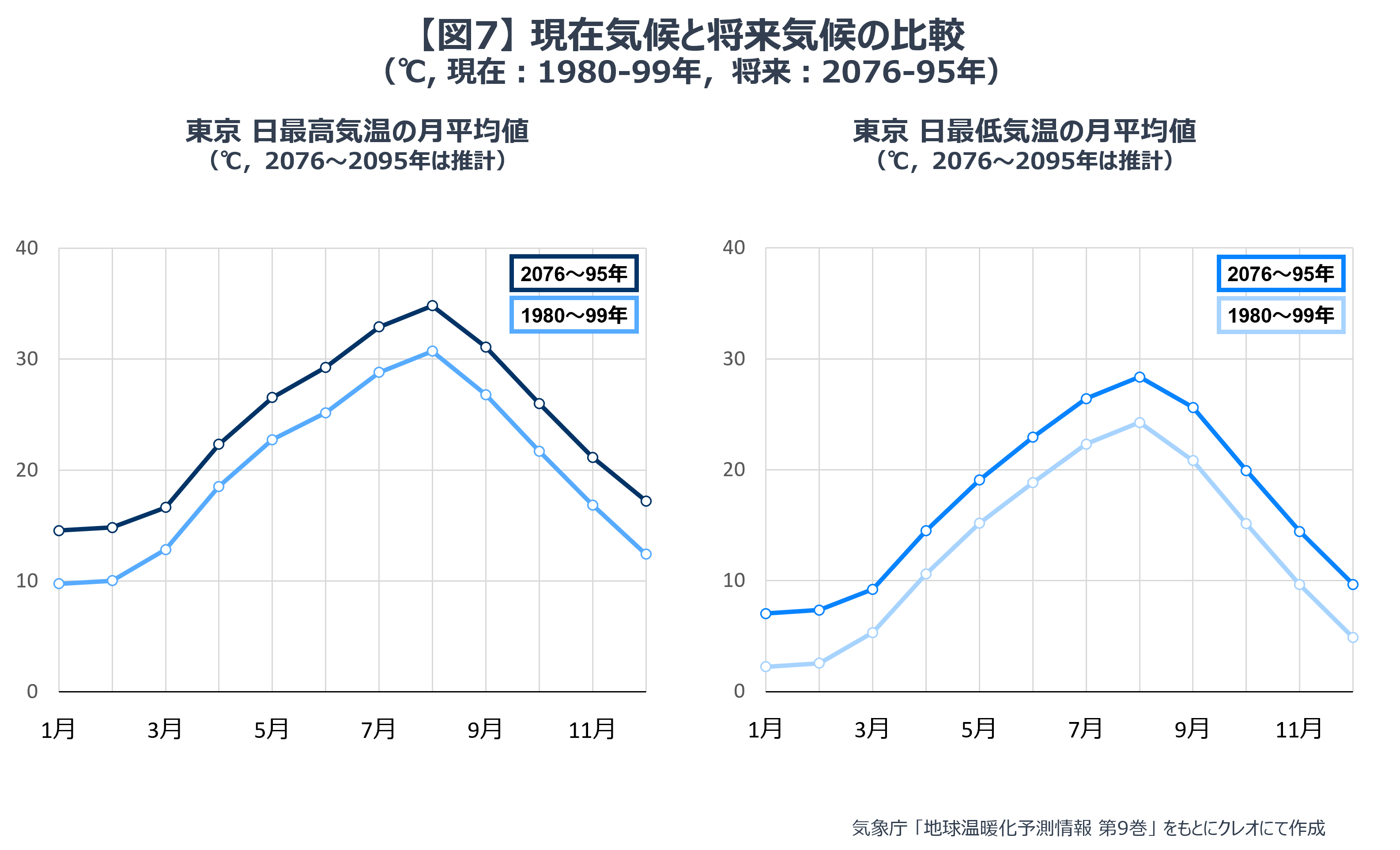

この「地球温暖化予測情報 第9巻」をもとに、東京の現在気候 (1980-99年) と将来気候 (2076-95年) の最高気温差と最低気温差を、地域および季節偏差を加味して計算し、チャートに起こすと以下のようになります (図7)。

最高気温、最低気温いずれも3.8~4.8℃上昇するという計算が有意に認められています。

【4】日本の四季はどうなるのか

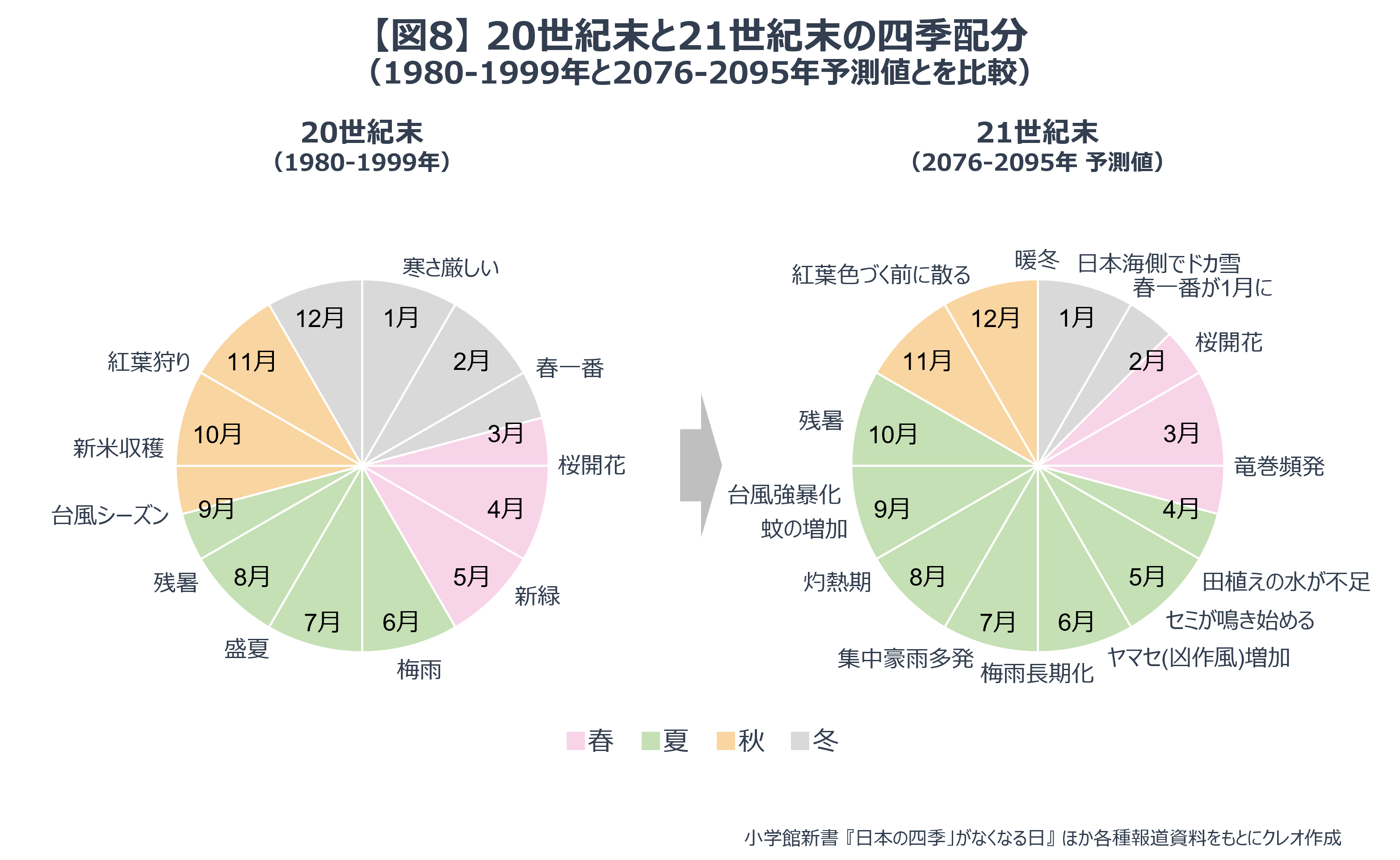

そして上記の「現在気候と将来気候の比較」をもとに気温と季節的事象とを照らし合わせ、現在と将来の季節推移を配置したものが以下の図です (図8)。21世紀末の四季配分は20世紀末に比べきわめて不均衡になっています。地球温暖化の影響から一年を通して気温が底上げされるため、夏が半年以上続き、残りの5.5カ月を春・秋・冬に割り当てるという配分になります。

今日においても四季の中で春と秋の短さを体感することが多いと思われますが、更なる温暖化の進展により将来的には冬が最も短くなるであろうことが予測されます。暖冬がニューノーマルになることで、秋の気配がする冬、冬の趣のある春が増えていく可能性もあるのです。

そして将来の四季に付随する事象を見ると、ドカ雪、竜巻、凶作風、梅雨の長期化、集中豪雨、灼熱期、秋の蚊の増加、台風強暴化、紅葉消滅等々ほぼ全てが異常気象です。将来の日本においては、これらの異常気象が標準化された不均衡な区分が「日本の四季」という認識に変わっていくことも予測されるのです。

【5】生活者の季節観と生活行動

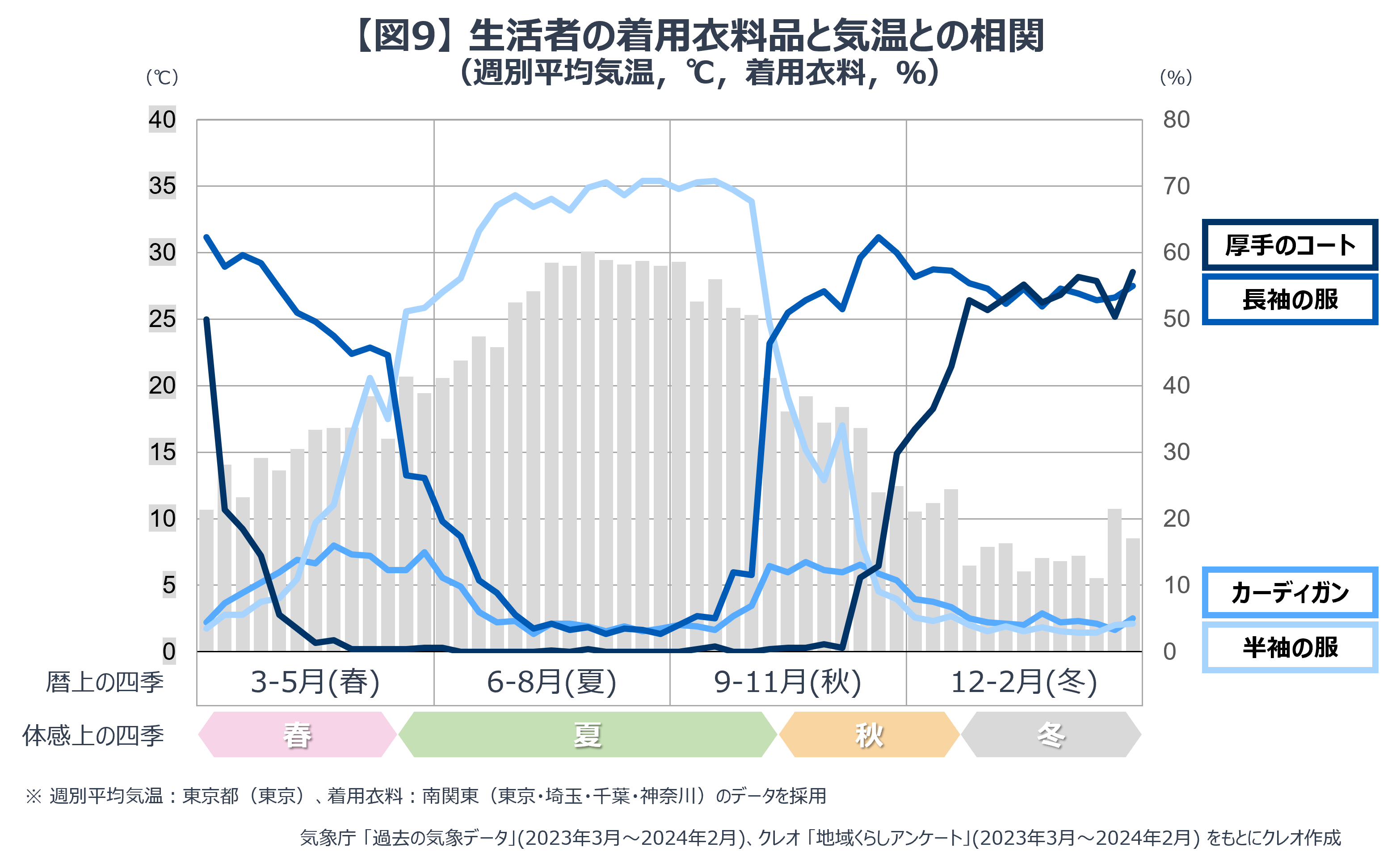

2024年現在においても四季の不均衡さの兆候がすでに顕れていることは、先の「秋季・春季 気温推移比較」にて述べた通りです。では、今日の日本の気候の下、生活者はどのような季節観を持って暮らしているのでしょうか。一般的な季節区分(春:3~5月、夏:6~8月、秋:9~11月、冬:12~2月)に則り、直近1年間(2023年3月~2024年2月)の週毎の平均気温推移と生活者の週毎の着用衣料品の変化とを比較してみました(図9)。平均気温における四季の区分については、10℃~20℃を春・秋、20℃以上を夏、10℃以下を冬としています。

まず、平均気温における四季の区分(体感上の四季)を見ると、暦上の四季とは大きく異なり、2023年時点ですでに夏が春・秋・冬に比べ2倍程の長さになっていることが分かります。5月中旬には平均気温が20℃を超え、10月上旬まで20℃超えが続いています。季節の配分としては春、夏、秋、冬の四季をギリギリ維持していますが、平均気温25℃超えの強い暑さを感じる期間が14週続くなど、夏のピークは伸びています。

次に着用衣料について見ると、夏の始まりが早くなり終わりが遅くなった分、半袖の服の着用期間が長くなっており、着用率50%以上のタームが5か月あります。対して、冬の始まりが遅くなり終わりが早くなった分、厚手のコートの着用期間は短縮され、着用率50%以上のタームは2か月半、3月に入ると急激に着用率が下降しています。また、半袖の服から長袖の服に切り替わるタイミングの気温は20℃前後ですが、前の週との気温差と服の切り替えとが相関しています。その一方でカーディガンは、着用率においては他の衣料品に比べ低いものの、春先から初夏にかけてと残暑から晩秋までの「季節の移行期」に裾野の広い山を描いていることから、寒暖差が激しい時期の調整機能を担っていることが読み取れます。

このように、暦上の四季から逸脱した気候にある今日、生活者は一日の寒暖差に対応できる衣料品を要所々々で取り入れながら、気温に応じて着用する衣料品を選別し、異常気象が標準化されつつある新たな四季に適応しているということが分かります。

【6】四季の変化に“適応”する

この異常気象は日本国内だけの話ではありません。北極圏での30℃超えの観測、ヨーロッパ北部、シベリア、アメリカ南西部などでの記録的高温や記録的豪雨、オーストラリアの大規模干ばつなど枚挙にいとまがない状況です。これらの異常気象は長期的な地球温暖化の傾向と一致しており、温暖化への対策が採られようとも一定の温暖化の進行は避けがたいのです。

ゆえにこれからは、日本の四季の変化も不可逆的なものであるということを踏まえた“適応”の考え方が求められるでしょう。“適応”とは、既に起こりつつある気候変化による悪影響を減らし、新しい気候条件を活用することで好影響を増やすという施策のことです。

日本の四季の変化が決して一時的なものではなく、地球規模の大きなうねりの一つであることを理解し、変わりゆく四季に適切な方法、適切な内容、適切なタイミングで対応、つまり“適応”をしていくことが肝要ではないでしょうか。

【7】終わりに

「未来の暮らしを捉える」シリーズ 第四弾の本レポートでは、進展する「地球温暖化」による異常気象と日本の四季の未来について考察し、今後の“適応”のあり方について考えてみました。

気候変動による四季の変化、新たな季節区分への動きは予測値以上に加速しています。一定の温暖化の進行はとどめることが出来ず、また日本の四季の変化が不可逆的なものであることを理解し、生活者の季節観や生活行動に寄り添った“適応”を考えていくことが肝腎であると思われます。

クレオでは、地球温暖化への“適応”も踏まえた未来に向けたマーケティング戦略支援を承っています。

●未来マクロ環境レポートのご提供

●未来の商品企画・開発支援

●企業・事業の方針・戦略立案支援

を通して、企業様と伴走しながら立案・支援しております。ご興味があれば是非、お問い合わせくださいませ。

執筆者:マーケティング開発部 生活者研究課 河野

関連記事

・2030年の社会変化と想定される未来リスク ~2030年の暮らしを捉える Vol.1~

・未来の若年単身者が選ぶ住宅を未来予測 ~2030年の暮らしを捉える Vol.2~

・未来の生活者の就業観と雇用の流動性への向き合い方 ~2030年の暮らしを捉える Vol.3~